令和6年度 共同生活援助(グループホーム)の報酬改定、改定特定従業者換算方式、加算について

基本報酬

- 現行は、世話人の配置による区分が4:1、5:1、6:1の3つに分かれていましたが、改定後は6:1のみの区分となります。

- 日中支援加算(Ⅱ)について、介護サービス包括型及び外部サービス利用型においては支援を提供した初日から評価を行うとともに、日中サービス支援型においては廃止されます。

現行と令和6年度4月からの基本報酬の比較

| 現行 | 利用者:世話人 | 障害支援区分 | 利用者12人 | 週40時間 | 週32時間 | |||||

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||

| 4:1 | 667 | 552 | 471 | 381 | 292 | 243 | 3 | 120 | 96 | |

| 5:1 | 616 | 500 | 421 | 331 | 243 | 198 | 2.4 | 96 | 76.8 | |

| 6:1 | 583 | 467 | 387 | 298 | 209 | 170 | 2 | 80 | 64 | |

| 体験 | 697 | 582 | 501 | 411 | 322 | 271 | ||||

| 令和6年4月~ | 6:1 | 600 | 456 | 372 | 297 | 188 | 171 | 2 | 80 | 64 |

| 体験 | 717 | 569 | 481 | 410 | 290 | 273 | ||||

| 利用者:支援員 | 2.5:1 | 4:1 | 6:1 | 9:1 | 配置不要 | |||||

変更を受けて

- 常勤換算を32時間と40時間で比較した場合、同じないしは少ない配置時間で単価が高くなる状態が是正された

- もともと6:1で運営している事業所は影響が少ないが4:1で運営している場合大幅な減収となる。区分2の利用者で104単位減

- 6:1に統一されたことにより生じた余剰労働時間は人員配置体制加算を算定できる場合がある。

人員配置体制加算【新設】

- 世話人の配置基準が4:1と5:1が削除されたことに伴い、事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を12または30で割った数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、サービスの提供を行った場合に、障害支援区分に応じて、1日につき所定単位数が加算されます。

※ 「特定従業者数換算方法」 … 従業者の勤務延べ時間数を除すべき時間数を40時間として、従業者の員数に換算する方法。

通常の常勤換算方法では、事業所の常勤職員の勤務すべき時間によって、従業者の延べ勤務時間を32時間~40時間で割るのかが違ってきますが、この特定従業者数換算方法は、どの事業所でも40時間で割るというのが一律に決めれれているということです。

介護サービス包括型

| (介護サービス包括型) | 加配状況(特定従業者数換算方法) | 障害支援区分 | 単位 |

|---|---|---|---|

| 人員配置体制加算(Ⅰ) | 12:1 | 4以上 | 83単位 |

| 3以下 | 77単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅱ) | 30:1 | 4以上 | 33単位 |

| 3以下 | 31単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅲ) | 12:1(個人単位特例) | 84単位 | |

| 人員配置体制加算(Ⅳ) | 30:1(個人単位特例) | 33単位 | |

日中サービス支援型

| (日中サービス支援型) | 加配状況(特定従業者数換算方法) | 障害支援区分 | 単位 |

|---|---|---|---|

| 人員配置体制加算(Ⅴ) | 7.5:1 | 4以上 | 138単位 |

| 3以下 | 121単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅵ) | 20:1 | 4以上 | 53単位 |

| 3以下 | 45単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅶ) | 7.5:1(日中住居以外) | 4以上 | 131単位 |

| 3以下 | 112単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅷ) | 20:1(日中住居以外) | 4以上 | 50単位 |

| 3以下 | 42単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅸ) | 7.5:1(個人単位特例) | 134単位 | |

| 人員配置体制加算(Ⅹ) | 20:1(個人単位特例) | 50単位 | |

| 人員配置体制加算(Ⅺ) | 7.5:1(個人単位特例、日中住居以外) | 128単位 | |

| 人員配置体制加算(Ⅻ) | 20:1(個人単位特例、日中住居以外) | 49単位 | |

外部サービス利用型

| (外部サービス利用型) | 加配状況(特定従業者数換算方法) | 単位 |

|---|---|---|

| 人員配置体制加算(ⅩⅢ) | 12:1 | 73単位 |

| 人員配置体制加算(ⅩⅣ) | 30:1 | 28単位 |

日中支援加算(Ⅱ)の見直し

- 現行では、支援の3日目から算定可能でしたが、初日からの算定が可能となります。

- 日中サービス支援型は対象外です。

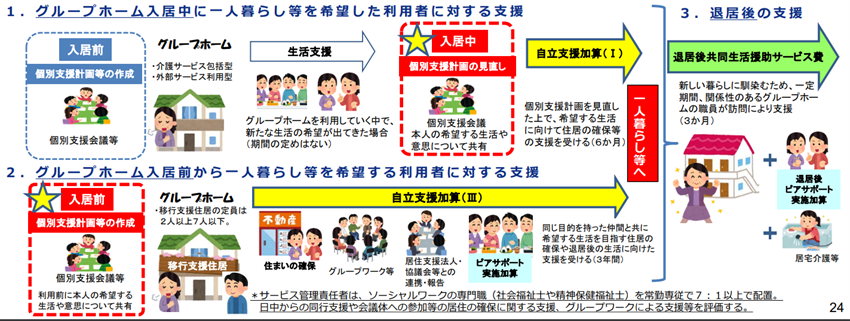

グループホーム『入居中』における一人暮らし等に向けた支援の充実

- グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者、一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者を支援するため、現行の自立生活支援加算を拡充し、入居中における一人暮らし等に向けた支援や、居住支援法人との連携等を評価します。

自立生活支援加算(Ⅰ) 1000単位/月

※ 6月間に限り所定単位数を加算する。

- 一人暮らしを本人が希望する

- 可能と見込まれる利用者の個別支援計画を見直す

- 一人暮らし等に向けて住居の確保等の支援を行う

以下の場合は、更に +35単位/月

居住法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を提供した場合

- 以下の場合は、更に +500単位/月

居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明および指導を行った上で、自立支援協議会や保険・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合

自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回 ※日中サービス支援型のみ

退去する利用者に対し、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行った場合、入居中2回、退去後1回を限度で算定

自立生活支援加算(Ⅲ)

- 一人暮らしを利用者本人が希望し、可能と見込まれる利用者の退去に向け、一人暮らし等に向けた支援を行った場合、以下の単位数が加算されます。

| 利用期間 | 単位 |

|---|---|

| 3年以内 | 80単位/日 |

| 3年超 4年以内 | 72単位/日 |

| 4年超 5年以内 | 56単位/日 |

| 5年超 | 40単位/日 |

自立生活支援加算(Ⅲ)の算定要件

- 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退去後に一人暮らし等へ移行することを目的とした「移行支援住居」を1以上有すること

- 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること

- 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら「移行支援住居」に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること

- 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること

- 移行支援住居の入居者に対して、住居の確保その他退去後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障がい福祉サービス事業所等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること

- 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること

- 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必異様な説明および指導を行った上で、自立支援協議会や保険・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること

グループホーム退去後における支援の評価

(厚労省HPより引用)

「退去後共同生活援助サービス費」「退去後外部サービス利用型共同生活援助サービス費」【新設】

- 2000単位/月

- グループホームを退去した利用者(自立生活支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定していた者に限る)に対し、当該利用者の居宅を訪問して以下の要件を満たす内容の支援を行った場合に、退去日の属する月から3月間(引き続き支援することが必要と市町村が認めた利用者に対しては6月間)に限り、加算を算定することができます。

算定要件

- 利用者の一人暮らし等への移行に当たって会議を開催した上で、利用者のいこうを反映した個別支援計画を作成する。

- おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業所等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。

「ピアサポート実施加算」「退去後ピアサポート実施加算」【新設】 100単位/月

次の要件すべてに該当する事業所において、障がい者又は障がい者であったと都道府県知事が認める従業者であって、ピアサポート研修を修了した者が、利用者に対して、その経験に基づき相談援助を行った場合に加算を算定できます。

算定要件

- 自立生活支援加算(Ⅲ)又は退去後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費を算定していること。

- 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障がい者等)配置していること。

- 上記2の者により、当該事業所の従業者に対し、障がい者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

運営についての改定

支援の質の確保

- 各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者評価)を定期的に入れる取り組みが義務付けられました。

- ただし、令和6年度(令和7年3月31日)までは経過措置として、努力義務となります。

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

- 重度障がい者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障がい者の受け入れ態勢の確保の観点から、特例的取扱いが令和9年3月31日まで延長されることとなりました。

- ただし、居宅介護等を8時間以上利用する場合は、所定単位数の95%を算定することとなります。

他サービス共通の改定事項(共同生活援助関連項目抜粋)

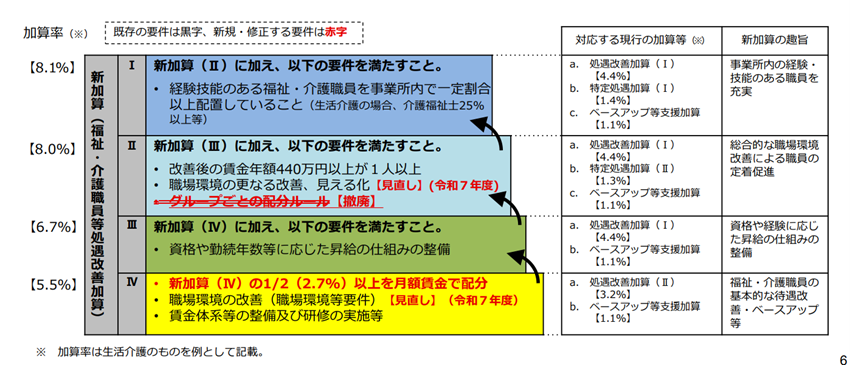

福祉・介護職員等処遇改善加算

- 令和5年度までは、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算に分かれていましたが、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護処遇改善加算」に令和6年度6月から1本化されるとともに、加算率が引き上げられます。

- 新加算(Ⅳ)が基礎となり、その加算額の1/2以上を月額賃金の改善(ベースアップ)に充てることが要件となっています。

- 現在、ベースアップ等支援加算を算定していない事業所でも、1本化後は処遇改善加算を算定するためには、ベースアップが必須になります。

| 福祉・介護職員処遇改善加算 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |

| 介護サービス包括型 | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |

| 日中サービス支援型 | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |

| 外部サービス利用型 | 21.1% | 20.8% | 19.2% | 15.2% |

(厚労省HPより引用)

強度行動障害を有する障がい者への支援体制の充実

重度障害者支援加算(Ⅰ)

(一)生活支援員の内20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分6かつ行動関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合 360単位/日

※ 個別支援を開始した日から180日以内は +500単位/日

(二)(一)を満たした上で、行動関連項目18点以上の者に対して、中核的人材養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合 (一)に加えて +150単位

※ 個別支援を開始した日から180以内は(一)※に加え+200単位/日

重度障害者支援加算(Ⅱ)

(一)生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分4以上かつ行動関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合 +180単位/日

※ 個別支援を開始した日から180日以内は +400単位/日

(二)(一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核的人材養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合 (一)に加え+150単位/日

※ 個別支援を開始した日から180以内は(一)※に加え+200単位/日

集中的支援加算【新設】

高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整を進め、支援を行った場合の評価が新設されます。

※期間は3ヶ月を限度

- 広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1000単位/回(月に4回を限度)

- 状態が悪化したものを受け入れた事業所への評価 500単位/日

広域的支援人材

強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言を行い地域を支援する人材 発達障害者地域支援体制整備事業(発達障害者地域支援マネージャー)等での配置を想定

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充

- 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所をさらに評価することとなりました。

利用者本人の会議への参加

- 相談支援及び障がい福祉サービス事業所が開催する「サービス担当者会議」「個別支援会議」に、本人の心身の状況等によりやむを得ず参加できない場合を除き、利用者本人が原則会議に参加し、本人の意向等を確認することとなります。

同性介助

- 本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めることとなりました。

障がい者虐待防止の推進

虐待防止措置未実施減算【新設】

令和4年度から義務化された障がい者虐待防止措置を未実施の事業所に対して、基本報酬を1%減算することとなりました。

下表の①~③が一つでも出来ていなければ減算となります。

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を全従業者に周知する。

② 全従業者に対して、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

その他、虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む)において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、都道府県の実施する虐待防止研修を管理者及び虐待防止責任者が受講することが望ましいとされています。

身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引き上げられました。

現行では、基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を基本報酬から減算することとなっていましたが、基準を満たしていない場合に基本報酬の10%を減算することとなりました。

個別支援計画の共有

- 個別支援計画を相談支援事業所に、交付することが義務付けられました。

高次脳機能障害者支援体制加算【新設】 41単位/日

次の1~3を満たしている場合、加算を算定することができます。

- 高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の30%以上である

- 高次脳機能障害者支援者養成研修修了者した従業者が事業所に50:1以上配置されている

- その旨を公表している

人員基準における両立支援への配慮等

現行では、「育児・介護休業法等」による短時間勤務制度を利用する場合、週30時間以上の勤務でも、常勤として扱うことができましたが、これに加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業所が設ける短時間勤務制度を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取り扱うことが認められます。

管理者の働き方

- 一定の条件を満たした場合、管理者は、同一敷地内等に限らず、同一事業者によって設置される他の事業所等の管理者または従業者と兼務できるようになります。

- 管理者のテレワークについての取り扱いが示され、一定の条件を満たした場合、テレワークが可能となります。

業務継続計画未策定減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する、業務継続計画未策定減算が新設されました。

生活介護の場合は、基本報酬から3%減算となります。

ただし、令和7年3月31日までは、「感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備」及び「非常災害対策計画」の策定を行っている場合は、減算されません。

遅くとも、令和7年4月1日までには、BCP計画を策定して、必要な措置を講じる必要があります。

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための及び早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する 業務継続計画に従い必要な措置を講じる

医療機関との連携強化・感染症対応力の向上

- 感染症発生時に備えた平時からの対応として、感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発生時等における対応を取り決めること(努力義務)

- 協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うこと(義務)

障害者支援施設等感染対策向上加算【新設】

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月

- 感染症発生時における事業所内感染防止等のため、平時から一定の体制を構築している場合、加算で評価する

- 次の1~3の全てに適合するものとして、指定権者に届出た事業所は加算されます。

- 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

- 協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること。

- 医療診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に年1回以上参加していること。

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月

- 医療診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上事業所内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導をうけることについて評価されます。

新興感染症等施設療養加算【新設】 240単位/日

利用者が、「※別に厚生労働大臣が定める感染症」に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している事業所で、利用者に対し、適切な感染対策を行った上で支援を行った場合、月5日を限度で算定が可能です。